《颠道人》附则写道,毕自严妹夫殷文屏为人玩世不恭,出席毕母寿宴时,穿猪皮靴、坐独龙车,客人们无不窃笑,而他傲睨自若,不以为然。客人为何对殷秀才的这种举止打扮嗤之以鼻?是因为殷文屏自轻自贱,不合时俗。

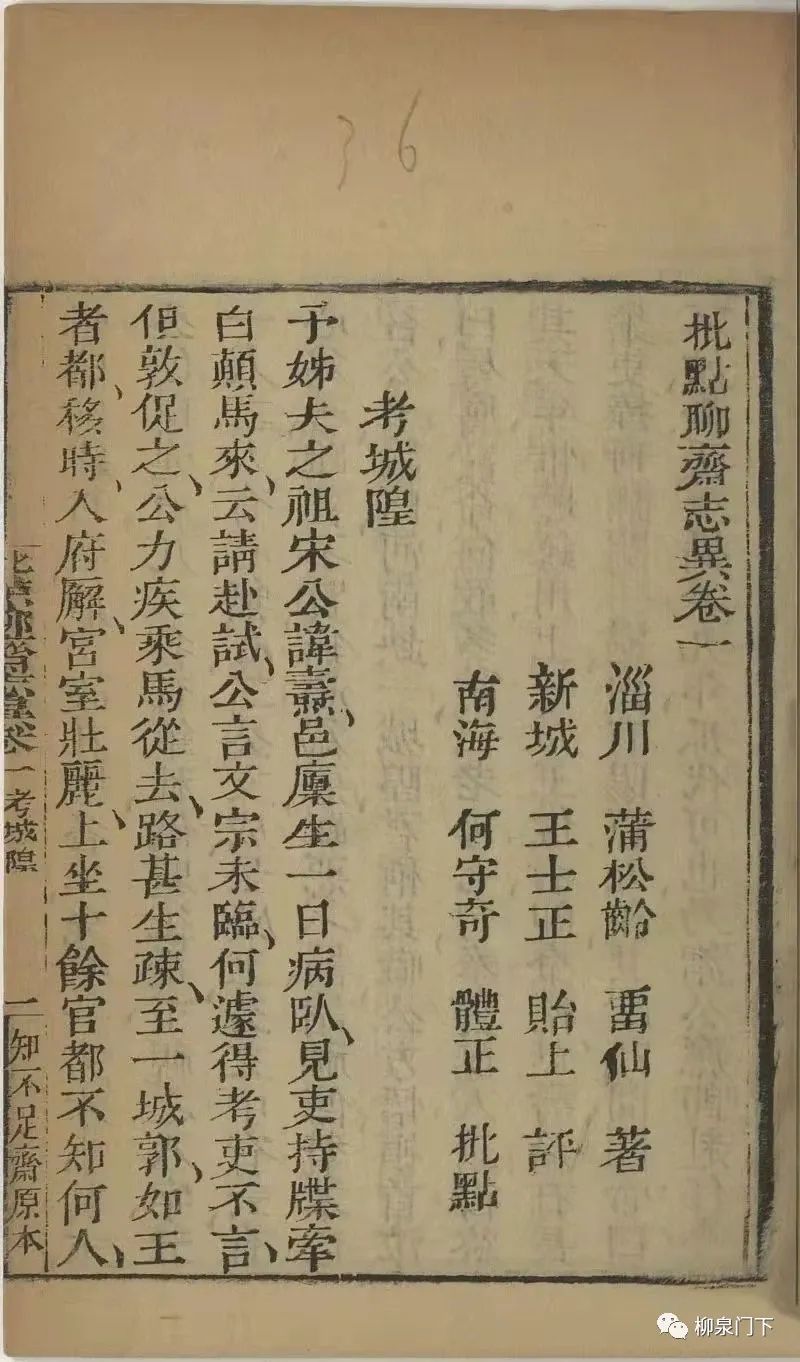

(于受万画,摘自《精短文言全图聊斋志异》)

孟森先生《心史丛刊》三集《跋〈聊斋志异·颠道人〉》一文写道:“殷生着猪皮靴,骑扁杖,少时读之,但觉其奇,不辨是何舆服。后始知明代功令,教坊妓者之夫所服所乘,定制如此。《聊斋》去明未远,当时言此,必人人知为妓夫仪式,故绝不复加诠释。今则仅知绿头巾者为龟奴,犹于流俗口中存教坊贱者之体制,猪皮靴及独龙车,则世罕知者矣。”孟先生文中征引清倪鸿《桐阴清话》所载《教坊规条碑》、明初刘辰《国初事迹》的相关材料,对“猪皮靴”和“独龙车”作了较为详细的解说。孟先生还考证,殷文屏逸事当发生在明朝末年,“《聊斋》去明未远,当时言此,必人人知为妓夫仪式,故绝不复加诠释”,而事实则是,“猪皮靴”是明初旧制,明中晚期就废弛已久,普通人恐怕并不尽知此事。

明沈德符《万历野获编》卷一四《礼部·教坊官》记载:“教坊官在前元最为尊显,秩至三品,阶曰云韶大夫,以至和声郎,盖亦与士人绝不相侔。我朝教坊之长曰奉銮,虽止正九品,然而御前供役,亦得用幞头公服,望之俨然朝士也。按祖制,乐工俱戴青橑字巾,系红绿搭膊,常服则绿头巾,以别于士庶,此《会典》所载也。又有穿带毛猪皮靴之制,今进贤冠束带,竟与百官无异,且得与朝会之列,吁,可异哉!”

晚明徐复祚《花当阁丛谈》卷一《娼盗》记载:“国初之制,伶人常戴绿头巾,腰系红褡膊,足穿布毛猪皮靴。不容街中走,止于道旁左右行。乐妇布皂冠,不许金银首饰;身穿皂背子,不许锦绣衣服,亦所以抑淫贱也。今不知此制矣。”

对“带毛猪皮靴”,晚明时人们已经“不知此制矣”,清初就更不可能“人人知为妓夫仪式”了,而时至今日,人们不但“不知其所以然”,就连“其然”也不知为何物了。

邓之诚先生《骨董琐记》卷三《教坊司题名碑记》记载:南京古物保存所,有万历辛亥教坊司题名碑记,凡二十一色,有俳长、色长、衣巾教师、乐工等称。按,洪武中建十四楼于京师,以处官伎,曰:来宾、重译、清江、石城、鹤鸣、醉仙、乐民、集览、讴歌、鼓腹、轻烟、淡粉、梅妍、柳翠。旧传有碑记,色目着猪皮靴,不许乘骑,若行中径,许平民打死勿论。题名碑中无此规条。

按邓之诚先生考证,明朝万历辛亥“教坊司题名碑记”所载:“色目着猪皮靴,不许乘骑,若行中径,许平民打死勿论。”这段话的大体意思是,教坊里的色目人(即官妓之夫,俗称老鸨)必须穿猪皮靴,不许骑马,如果胆敢走在大街中央,被平民百姓看见的话,直接打死,不用负任何法律责任。但邓先生特别申明,“题名碑中无此规条”,这条规定是传说,不足为信。

教坊司是中国古代宫廷音乐机构,始建于唐朝,称为教坊,专门管理宫廷俗乐的教习和演出事宜。宋元两朝也设立教坊,明朝改教坊为教坊司,隶属于礼部,主管乐舞和戏曲,至清朝雍正时改教坊司为和声署。教坊司名义上是官办礼乐机构,但在当时实际上是官办妓院,乐妓主要来源于犯罪大臣的家眷。如明朝山东布政使、兵部尚书铁铉是元朝色目人的后裔,靖难之变后,永乐帝朱棣将他的妻子杨氏和两个女儿发配教坊司。

况周颐《眉庐丛话》记载:《桐阴清话》又云:秦淮旧院教坊规条碑,余尝见其拓本。略云:‘入教坊者,准为官妓,另报丁口赋税。凡报明脱籍过三代者,准其捐考。官妓之夫,绿巾绿带,着猪皮靴,出行路侧,至路心被挞勿论。老病不准乘舆马,跨一木,令二人肩之。’云云。此碑入金石话,绝新。

徐珂《清稗类抄·鉴赏类四》“金奇中藏明教坊规条碑拓”记载:金奇中尝藏明秦淮旧院《教坊规条碑》拓本,其文云:“入教坊者,准为官妓,另报丁口赋税。及报明脱籍过三代者,准其捐考。官妓之夫,绿巾绿带,着猪皮靴,出行路侧,至路心被挞勿论。老病不准乘舆马,跨一木,令二人肩之。”

两则资料所记基本相同,说的都是官妓之夫平时戴绿巾绿带,穿猪皮靴,外出要靠路边行走。老弱病残之人不能乘坐轿子,只能坐两人肩扛的独木扁担。

据此可知,殷文屏在毕母寿宴的穿着打扮,是仿效教坊司“官妓之夫”的装束。殷文屏作为一名秀才,衣冠中人,有不低的社会地位,装束举止如同妓院中的“乌龟”,尽管是在表现自己的玩世不恭,但如此惊世骇俗,实在是有辱斯文,理应受到众人的讪笑与蔑视。赵羽先生在《〈聊斋志异〉笺证初编·绪论》对此分析,周生以章丘地方儒员工员的身份“驾肩而行”,也就是乘肩舆而行,是不合礼法的自抬身价之举。殷文屏故意以与周生同样的生员身价,足穿猪皮靴,身跨扁杖,以妓夫伶人之衣着服饰佯狂自侮,既有对明王朝没落、礼崩乐坏的愤慨,也有对“以寒贱起家”之徒妄自尊大的嘲弄。此种分析颇有道理。